一条条邮路蜿蜒如带

穿行于云雾缭绕的边陲群山之间

将一座座边境村寨与远方世界紧密相连

见证了木城乡从昔日的偏远闭塞

到今日幸福宜居的蝶变

“再走边疆邮路”云南段采访组

沿着邮车留下的深深辙印

走进一场关乎

坚守、发展与凝聚的探访

从龙陵县到木城乡,邮车每日要翻山越岭行驶6个小时

邮路蜿蜒处,木城焕新时

木城彝族傈僳族乡,云南省龙陵县唯一的少数民族边境乡,静静坐落在怒江下游北岸,与缅甸果敢隔江相望。从县城出发,单程六七小时的山路,曾是这里与外界连接最真实的写照。

航拍木城乡全貌

路不好走,但信必须送到。投递员李荣顺在这条路上跑了十二年,他的一句“十年前,这哪叫路啊”道尽了往日的艰辛。也正是在那个通信不便的年代,投递员成了乡亲们与外界联系的希望。那些珍贵的家乡包裹、重要的录取通知书,都靠这抹“邮政绿”翻山越岭送来。

李荣顺在老满坡村投递

如今,路变好了,联系更紧了。随着国家的发展,木城乡的面貌焕然一新:泥巴路变成了水泥路,“杈杈房”变成了安居房,5G信号也通了,孩子们都能在课堂里用多民族语言交流了……在这场深刻的变化中,邮政人既是温暖的见证者,也是积极的建设者。

老满坡村党总支书记郭玉琴,是长期扎根基层的党的二十大代表,2019年被评为“全国民族团结进步模范个人”,她对邮政一直怀有深厚的感情。她由衷说道:“邮政扎根在咱们边境村,实实在在解决了快递进村的‘最后一公里’难题,对民生保障起到了关键作用。”在她看来,邮政的普遍服务早已超越了业务本身——邮路不仅是连接外界与边境的交通线、物资线,更坚定地传递着党和国家对每一位边民的温暖守护。

郭玉琴与老满坡完全小学的孩子们亲切交流

边境村的“幸福快车”

道路与网络的延伸,让邮政服务的内涵也随之深化。

在木城乡政府驻地旁,朴素的木城乡邮政所早已成为当地群众生活中不可或缺的一部分。自2013年起,李荣顺和郭翠兰夫妻二人便在这里扎下了根——一个在外奔波投递,一个在内操持业务,用12年的相守相伴,服务着乡亲们的用邮需求。

木城乡邮政所服务着乡亲们的用邮需求

“以前投递员主要送的是信件和报纸。”郭翠兰指着所里的包裹感慨道,“现在这么多都是从网上买来的生产生活用品,还有不少是乡亲们要寄出去的本地山货。”从信报往来到货品通达,这小小的邮政所,俨然成为边疆地区发展变迁的一个生动缩影。

前来取快递的村民蒋巧兰说起这些年边境村寨的变化,不禁眼眶湿润:“现在国家政策好,我们的生活一年比一年改善,作为中国人,我特别自豪。”这份质朴而真挚的情感,道出了无数边民共同的心声。

郭翠兰热心地为边境村民服务

如今,木城乡已实现党报党刊当日送达。而更令人欣喜的是,这条邮路的功能也在不断拓展。据统计,今年1至9月,李荣顺投递的包裹数量显著增长,而在他收寄的近3600件包裹中,有近70%都是要寄往各地的笋干等土特产。这条蜿蜒于群山之间的邮路,已悄然从过去的信息传递通道,发展成为推动边疆繁荣发展的经济纽带。

李荣顺在村民家中收寄包裹

像石榴籽一样紧紧抱在一起

在木城乡的村村寨寨,多民族共居是这里最动人的底色。位于边境一线的老满坡村,少数民族人口占总人口的35.39%,彝族、傈僳族等少数民族群众比邻而居,亲如一家。

采访组记者穿起漂亮的民族服饰

这样的团结和睦,不只停留在生活中,更绽放在每一个欢庆的时刻里。当夜幕降临,民族团结广场上的篝火便点亮了边疆的夜空。这是“像石榴籽一样紧紧抱在一起”最生动的写照——彝族小伙的舞步铿锵有力,傣家姑娘的裙摆轻盈飘逸,树下老人的歌谣悠远绵长。各族儿女手挽着手,围着跃动的火焰跳起融合多民族元素的团结舞。欢声笑语中,一颗颗心靠得更近。“在木城,我们不讲谁是什么族。我们只有一个共同的称呼——‘守边人’。”木城乡党委委员杨蓉蓉指着熊熊篝火说,“我们共同的使命,就是守护好脚下的这片土地,建设好我们共同的家园。”

采访组与木城乡百姓跳起“同心”舞

在祖国的西南边陲

守边是刻进骨子里的责任

而邮政

是这漫长坚守中最忠实的同行者

龙陵松山抗战遗址

坐落在滇西的巍巍青山间

采访组走进这里

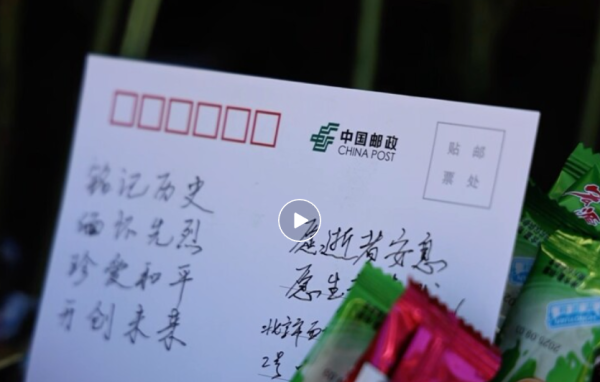

开展了一场特殊的主题党日活动

这段“少年赴国难”的历史

让采访组每位成员热泪盈眶

“邮路虽艰,使命必达”

这是邮政人的担当

是对抗战先烈的缅怀和告慰

采访组将带着这份感动继续前行

……

- 前一则: 一颗颗咖啡豆,从这里出发

- 后一则: 这抹绿“让幸福的地方更加幸福”